Brûlure au bloc opératoire par mésusage des antiseptiques

Les process mis en place au bloc opératoire permettent des prises en charge sécurisées pour les patients. Il convient néanmoins de rester vigilant chaque fois qu’une action d’amélioration est mise en œuvre : information et/ou formation sont nécessaires pour s’approprier les bonnes pratiques. Illustration avec le cas d’un jeune patient présentant des brûlures dans les suites de l’exérèse d’une fistule sacrococcygienne.

Sommaire

Présentation du contexte

Mr F., 21 ans, présente une infection chronique au niveau supérieur de son Sillon Inter Fessier (SIF) ; son médecin traitant l’oriente vers un confrère chirurgien viscéral pour avis chirurgical. Ce dernier diagnostique une fistule sacrococcygienne et pose l’indication d’un traitement chirurgical. Il demande une échographie pour confirmer le diagnostic.

Le jeune patient revoit le chirurgien après réalisation de l’échographie qui confirme l’indication opératoire d’une cure chirurgicale de kyste sacrococcygien (KSC).

Mr F. bénéficie d’une consultation d’anesthésie qui ne relève pas de contre-indication à la réalisation d’une anesthésie générale.

Il est pris en charge au bloc opératoire 10 jours plus tard. L’intervention chirurgicale se déroule en décubitus ventral sans difficulté technique particulière : mise à plat et excision de la fistule, hémostase..., et c’est à ce moment qu’une fumée apparait, venant de dessous le champ opératoire. Le chirurgien demande alors du sérum physiologique pour arroser abondamment afin d’éteindre le potentiel début d’incendie. Il n'y a alors plus de fumée. L’hémostase est finalisée, le méchage de la cavité est réalisé, ainsi que le pansement.

Le patient est remis sur le dos, et l’équipe constate alors que le malade présente des brûlures de la face supéro-interne des 2 cuisses. Le champ de protection de table est également brulé au niveau des brûlures du patient.

Mr F. est transféré en Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) et installé à un poste de surveillance. Il est demandé à un chirurgien plasticien, présent au bloc opératoire, de venir évaluer la profondeur et l’étendue des brûlures : il est calculé une surface corporelle de 3 % brûlée, et une profondeur estimée au 2e degré profond minimum, limite 3e degré…, patient à revoir dans 2 à 3 jours pour statuer définitivement.

Un traitement par Flammazine® est instauré, et un rendez-vous est prévu avec le chirurgien plasticien 3 jours plus tard. La sortie est néanmoins validée par l’équipe médico-chirurgicale et un courrier est rédigé pour le médecin traitant pour relater l’incident et préciser les préconisations de traitement et de suivi. Une ordonnance, qui précise les soins locaux du KSC et des brûlures à réaliser à domicile, est également rédigée.

Les suites de cet accident peropératoire : le patient sera revu par le chirurgien plasticien à deux reprises et devant l’évolution des brûlures, Mr F. sera orienté, avec son accord, vers le centre des brûlés du secteur.

Les spécialistes consultés proposeront un traitement chirurgical des brûlures : excision et greffes de peaux fines. Le suivi de ce traitement sera long avant consolidation.

Conséquences

Cet événement indésirable a eu comme conséquences :

- Des suites douloureuses inattendues pour le patient qui s’est plaint des brûlures des cuisses et non de l’intervention de son KSC.

- Un acte chirurgical pour un traitement des brûlures.

- Une cicatrisation très longue avec des soins locaux quotidiens pendant près de 3 mois.

- Une rééducation kiné dès l’ablation des agrafes, au rythme de 2 séances par semaine.

- Un suivi au centre de traitements des brûlés pendant près d’un an.

- Le port d’un short compressif jour et nuit afin de favoriser la cicatrisation pendant plusieurs mois.

- Un résultat esthétique disgracieux…

- Un impact sur ces études pendant près d’un an : études supérieures en pointillés avec redoublement de son année universitaire.

- Une médiation à organiser pour un événement indésirable incompréhensible pour le patient puisque le chirurgien et l’anesthésiste n’ont pas émis d’hypothèse plausible sur les causes de cette brûlure (courrier patient véhément à la structure de soins).

- Une demande d’indemnisation potentielle.

- Sans oublier le plan psychologique, car la localisation des brûlures pour ce jeune homme génère un complexe certain dans sa vie intime.

Analyse des causes

Le courrier adressé à la Direction Générale de l’établissement de santé et transmis au coordinateur de la gestion des risques de la structure a retenu l’attention des professionnels chargés de la sécurité des soins : il convient de comprendre comment cet événement a pu se produire, identifier les causes racines, les comprendre et trouver éventuellement les actions de prévention à mettre en place pour éviter que cela ne se reproduise.

Une analyse de risque a postériori est donc réalisée par le gestionnaire de risques de l’établissement.

La méthode ALARM, recommandée par la Haute Autorité de Santé, est retenue pour ce presqu’accident.

Les données analysées proviennent des éléments recueillis au préalable auprès des professionnels de santé qui sont intervenus dans la prise en charge de ce patient : recueil réalisé lors d’entretiens individuels, analyse de documents médicaux.

Cause immédiate

L’équipe chirurgicale qui a constaté une fumée et donc le début d’incendie.

Causes profondes

En résumé :

La brûlure constatée est potentiellement liée à une mauvaise utilisation de l’antiseptique sélectionné et du générateur haute fréquence : le reliquat versé sur la zone opératoire s’est collecté sur le champ plastifié : l’évaporation de cette collection a généré une source inflammable. Cette évaporation du produit alcool et l’arc électrique du bistouri conjugués sont très vraisemblablement à l’origine de l’incendie.

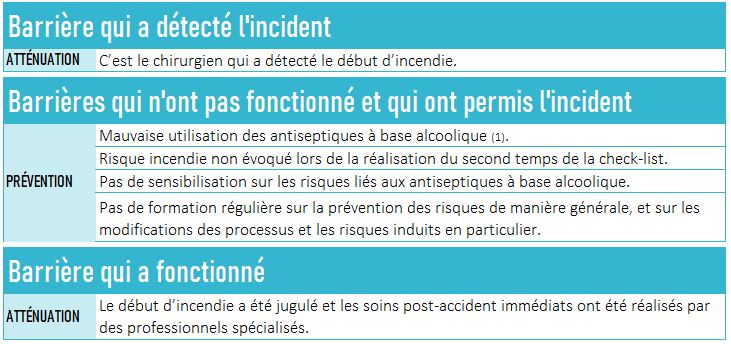

Barrières de défense

Les pistes de réflexion et/ou d'amélioration

Le partage de l’analyse de l’incident à partir de la méthode ALARM évoque des actions correctrices concernant les bonnes pratiques d’utilisation des antiseptiques et des risques induits :

Retour d’expérience partagé

- Sensibiliser les équipes sur les risques au bloc opératoire de manière général à partir des analyses des événements indésirables déclarés pour développer et ancrer une culture de sécurité au sein du secteur.

- Revoir ou compléter la cartographie de risques établie pour le secteur, et surtout la partager avec tous les professionnels évoluant au sein du bloc opératoire à partir de cet EI.

- Sensibiliser les équipes sur l’existence des "fiches points clés et solutions - sécurité du patient" publiées par la Haute Autorité de Santé (HAS)(2).

- Sensibiliser les équipes sur l’intérêt de déclarer les événements indésirables ou les presqu’accidents pour enrichir les partages.

Maintien des compétences

- Reprendre les formations par les fournisseurs des produits de santé en général, des antiseptiques en particulier…

- Évaluer la pertinence d’une formation collective sur la prévention des risques au bloc opératoire et améliorer ainsi la culture de sécurité du secteur.

Rédaction des procédures/protocoles

- Participation des équipes à la rédaction des procédures de soins pour permettre une meilleure compréhension et appropriation du "comment et pourquoi" des actes soins.

- Les professionnels participant à ce groupe de travail seront des relais de transmissions des informations nouvelles pour permettre la diffusion des bonnes pratiques.

- Mettre à disposition des professionnels les documents nouveaux publiés par les sociétés savantes et proposer la synthèse des points importants.

- Faire vivre la cartographie de risques du secteur et surtout la diffuser aux professionnels de terrain.

Communication au sein de l’institution

- Participation des équipes à la rédaction des procédures de soins pour permettre une meilleure compréhension et appropriation du "comment et pourquoi" des actes soins.

- Favoriser la transversalité de la communication professionnelle pour éviter les fonctionnements en tuyaux d’orgues, trop souvent synonymes de messages non transmis aux professionnels de terrain.

- Organiser la diffusion des informations/recommandations nouvelles des différentes sociétés au sein de l’institution(1).

En conclusion

Cette analyse montre que les défauts de communication peuvent être à l’origine d’événement indésirable évitable.

Prendre le temps d’organiser des temps d’échanges permettrait d’identifier et connaître les vulnérabilités pouvant générer de mauvaises pratiques à l’origine d’erreurs.

Il convient de rappeler que chaque minute accordée à une démarche de prévention des risques est un investissement qui rapporte beaucoup pour les patients, et en seconde intention aux professionnels de santé – concept de seconde victime(3).

Pour aller plus loin

1 - Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte - Recommandations pour la pratique clinique - Mai 2016

2 - Comment gérer les risques associés à l’utilisation du bistouri électrique ? HAS -Novembre 2018

3 - IDE seconde victime - B.Frattini - MACSF

À découvrir

Une brûlure de la pulpe de l'index au décours d'une chirurgie de l'épaule controlatérale !

Brûlure au bloc opératoire