Erreur d'administration d'un médicament dérivé du sang

Les impacts d’une Erreur Médicamenteuse (EM) ne sont pas toujours immédiats. La vigilance des professionnels de santé doit être constante pour les identifier au plus vite et mettre en œuvre chaque fois que possible les barrières de sécurité adéquates. Les causes profondes de la survenue de ce type d’Événement Indésirable (EI) sont malheureusement souvent récurrentes. La répétition des messages de prévention est nécessaire.

Sommaire

Présentation du contexte

Mme F., 32 ans, est vue en consultation par un chirurgien spécialisé en gynécologie-obstétrique dans le contexte d’une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Le médecin traitant qui a orienté cette jeune patiente vers ce praticien qui pratique les IVG, a fait réaliser un test de grossesse sanguin pour déterminer avec précision le terme ; les différents éléments recueillis lors de l’entretien avec Mme F. et les résultats de test sanguin retrouvent une grossesse de 12 semaines d’aménorrhée (SA).

Ce terme est validé par le praticien dès le début de la consultation. Le souhait d’interrompre la grossesse est confirmé par la jeune femme. Au vu du terme, le praticien explique que l’IVG médicamenteuse n’est plus possible. Seule l’IVG instrumentale sous anesthésie générale est réalisable. L’information sur les risques et les effets secondaires est délivrée et le guide édité par le Ministère de la Santé et de la Prévention lui est remis. Ils conviennent de se revoir dans une semaine pour valider ensemble la procédure chirurgicale. Le praticien lui propose également de bénéficier d’un entretien psycho-social qu’elle accepte.

La deuxième consultation permet au praticien de faire confirmer à la jeune femme son intention d’interrompre la grossesse, de vérifier les derniers éléments constituant le dossier et d’obtenir le consentement écrit de demande d’avortement. Lors de cette consultation, il constate que le groupe sanguin n’a pas été réalisé afin de déterminer s’il faudra prévoir une injection d’immunoglobulines anti-D. Il prescrit donc cet examen à la jeune femme.

Il arrive à organiser un rendez-vous avec le médecin anesthésiste pour réaliser la consultation pré-anesthésique de suite.

En accord avec la patiente, l’acte chirurgical est planifié 5 jours plus tard. Il est convenu avec elle qu’elle viendra avec les résultats du groupe sanguin et en fonction du résultat envisager l’administration des immunoglobulines à l’admission en chirurgie ambulatoire.

Le jour J, l’admission de la patiente est programmée à 11h30 pour une prise en charge chirurgicale prévue à 13h au Bloc opératoire. Elle arrive à l’heure dite, et l’infirmière qui l’accueille vérifie le groupage sanguin. La carte délivrée par le laboratoire de biologie médicale objective un groupe sanguin A négatif.

Il convient donc de procéder à l’administration des immunoglobulines anti-D. Elle contacte le praticien pour qu’il fasse la prescription sur le Dossier Patient Informatisé et organise la délivrance du produit avec la pharmacie.

L’aide-soignante du service revient avec le médicament à administrer, le donne à l’infirmière qui prépare l’injection et réalise l’administration avant le passage au bloc opératoire de Mme F., comme prévu dans la procédure de soins.

La fiche de traçabilité de ce médicament dérivé du sang (MDS) est renseignée et transmise à la pharmacie à usage intérieur (PUI).

Cette fiche est traitée, 3 semaines plus tard, par un préparateur en pharmacie dans le contexte d’un renouvellement de stock de la PUI et, lors de la saisie de la traçabilité du MDS, il constate une discordance entre l’item renseigné manuellement sur le bon de traçabilité désignation du produit administré "Rhophylac® 300" et l’étiquette adhésive du contenant du MDS administré "Gammatétanos® 250 UI". Le dénombrement du stock de la PUI objective cette erreur.

Il signale immédiatement l’erreur au pharmacien, qui contacte le gynécologue obstétricien prescripteur et la cadre de santé du secteur ambulatoire pour les informer de l’événement indésirable.

Le gynécologue contacte alors la patiente pour lui demander de venir en consultation, lui expliquer l’erreur de médicament et les conséquences potentielles.

Il propose de réaliser à distance une recherche d’agglutines irrégulières, qui revient positive.

Mme F. sera revue en consultation pour lui expliquer les résultats et lui donner les informations et conseils adéquats à cette situation clinique délicate.

Conséquences

Cette erreur médicamenteuse, classée comme événement indésirable, a eu comme conséquences :

- La nécessité d’une annonce d’un dommage associé aux soins avant et après les résultats de la recherche d’agglutines irrégulières.

- La nécessité d’une investigation médicale et biologique pour objectiver une allo-immunisation érythrocytaire potentielle.

- La nécessité d’un suivi potentiel médical et biologique si la patiente souhaite mener une grossesse dans l’avenir.

- L’infirmière à l’origine de l’erreur est dans un sentiment très important de culpabilité.

- Le reste de l’équipe paramédicale est dans un climat de torpeur, les professionnelles de santé étant conscientes que cet événement indésirable aurait pu leur arriver également.

Méthodologie et analyse

Même si cette erreur médicamenteuse n’a pas mis le pronostic vital de la patiente en danger, elle est difficile à gérer par l’infirmière impliquée.

De plus, l’annonce de cet événement indésirable au sein de l’équipe a généré de nombreuses réactions. Certaines professionnelles ont pris conscience que cela aurait pu les impacter de la même façon.

La Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles (COMEDIMS) a été informée de cet EI par la coordinatrice des risques médicaux de l’établissement. Ses membres se sont questionnés sur les facteurs contributifs à la survenue de cette EM, d’autant plus que les MDS sont reconnus comme "médicament à risque" au sein de l’établissement.

Devant l’ensemble de ces réactions, la responsable des soins a demandé qu’une analyse de l’incident soit réalisée pour comprendre les raisons d’une telle erreur.

L’objectif de ce retour d’expérience est de comprendre les mécanismes de cet événement et d’éviter de renouveler ce type d’incident dans l’avenir.

Une analyse de risque a posteriori est donc réalisée.

Dans cette analyse, seuls les éléments contributifs à la recherche des causes conduisant à cette erreur seront recherchés. La méthode ALARM est retenue.

Les données analysées proviennent des éléments recueillis au préalable auprès des professionnels de santé qui sont intervenus dans la prise en charge de cette patiente : recueil réalisé lors d’entretiens individuels, analyse de documents, lecture du dossier.

Cause immédiate

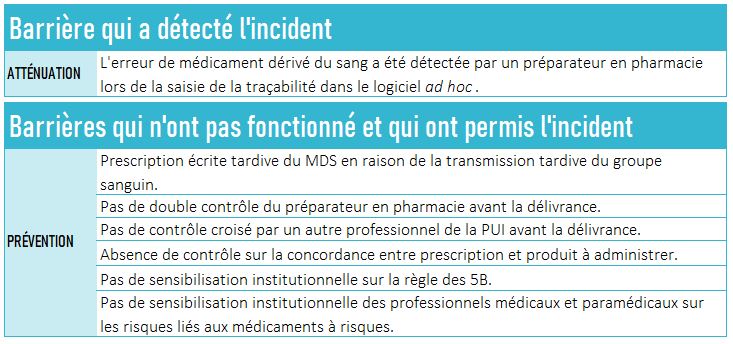

C’est le préparateur en pharmacie qui a détecté l’EI lors de la saisie de la traçabilité sur le logiciel ad hoc en observant l’écart entre la molécule qui aurait dû être injectée et celle réellement injectée.

Causes profondes

Les conséquences de cet Événement Indésirable Grave (EIG) pour la patiente sont médicalement maîtrisées à court terme :

- L’allo-immunisation fœto-maternelle est identifiée.

- Les informations liées à cette situation sont données et les risques liés à une grossesse potentielle sont expliqués. Néanmoins, on recense :

- Une grosse inquiétude et un énorme mécontentement de la patiente.

- Une énorme inquiétude pour l’IDE à l’origine de cette erreur médicamenteuse et une importante culpabilité clairement exprimée, car un autre médicament aurait pu engager un pronostic vital d’un patient.

Partant de ce constat, il est important de mettre en évidence les barrières de défenses qui ont été déficientes.

Barrières de défense

Les pistes de réflexion et/ou d'amélioration

Réflexions sur les actions de sensibilisation pour la sécurité du médicament

Cette analyse a permis de prendre conscience du manque de culture de sécurité sur la thématique médicament. Trois axes sont retenus :

- Sensibilisation sur la thématique des médicaments à risques : travail qui sera réalisé en interne par le groupe COMEDIMS.

- Sensibilisation sur la règle des 5 B préconisée par la Haute Autorité de Santé, action qui sera réalisée par les référents "médicaments" de chaque service.

- Formation retenue dans le plan de formation de la structure de soins pour sensibiliser les paramédicaux à la sécurisation du process médicament.

Sensibilisation sur les pratiques de fiabilité

Souvent connues, pas toujours appliquées, ces pratiques font partie intégrante de la culture de sécurité. Elles doivent être mise en œuvre chaque fois qu’une situation à risque est identifiée.

Cette sensibilisation sera réalisée par le coordinateur médical des risques de l’établissement de santé par une diffusion large des messages de sécurité.

Conclusion

La sécurisation du circuit du médicament doit être une préoccupation constante des professionnels de santé et des structures de soins.

La bonne connaissance des risques doit éviter leur répétition, et ce, pour tous les métiers du soin, même en période de tension dans les différents secteurs d’activités.